- Услуги

- Цена и срок

- О компании

- Контакты

- Способы оплаты

- Гарантии

- Отзывы

- Вакансии

- Блог

- Справочник

- Заказать консультацию

Заказать консультацию

Механические свойства древесины

Применение древесины в качестве конструкционного материала обусловлено способностью сопротивляться действию усилий, т.е. механическими свойствами.

Различают следующие свойства древесины, проявляющиеся под воздействием механических нагрузок:

- прочность — способность сопротивляться разрушению;

- деформативность — способность сопротивляться изменению размеров и формы;

- технологические и эксплуатационные свойства.

Показатели механических свойств древесины определяют обычно при следующих видах испытаний: растяжении, сжатии, изгибе и сдвиге. Поскольку древесина — анизотропный материал, т.е. материал с различными свойствами в разных направлениях, указывают направление действия нагрузок: вдоль или поперек волокон (в радиальном или тангенциальном направлении).

Из-за сопротивления древесины внешним нагрузкам в ней возникают внутренние силы. Эти силы, отнесенные к единице площади сечения называются напряжениями и выражаются в Н/мм2 или МПа. Максимальное напряжение, предшествующее разрушению тела, называют пределом прочности.

Предел прочности определяют при испытаниях на сжатие вдоль и поперек волокон, растяжение, статический изгиб, скалывание и перерезание.

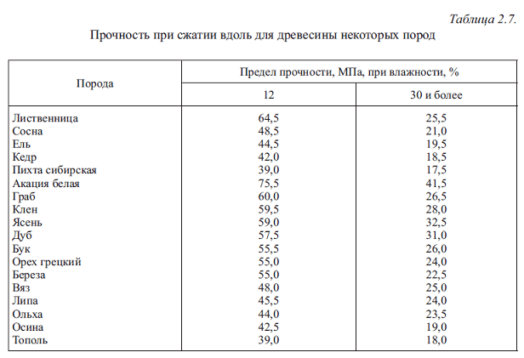

В среднем для всех отечественных пород при влажности древесины 12% предел прочности при сжатии вдоль волокон составляет около 50 МПа (табл. 2.7).

Ряд авторов для сосняков Европейского Севера приводят следующие значения показателя предела прочности при сжатии вдоль волокон (пересчитано в МПа):

- Н.Л. Леонтьев — 41,0±0,39;

- О.Г. Каппер — 43,1;

- Л.М. Перелыгин — 45,7±0,83.

По нашим данным для сосняков, произрастающих в районе Архангельской агломерации предельные значения сопротивления древесины сжатию вдоль волокон составляют 31,4±1,14, 32,8±1,22, 33,5±1,07 МПа соответственно для сосняков сфагновых, черничных влажных и черничных свежих.

Предел прочности при сжатии поперек волокон в среднем для всех пород составляет 1/10 предела прочности при сжатии вдоль волокон, предел прочности при статическом изгибе — около 100 МПа.

Величина предела прочности — максимальных касательных напряжений при скалывании вдоль волокон в среднем для всех пород составляет примерно 1/5 от предела прочности при сжатии вдоль волокон. Предел прочности при скалывании поперек волокон в 2 раза меньше, а предел прочности при перерезании поперек волокон в 4 раза больше, чем предел прочности при скалывании вдоль волокон.

Деформативность. При кратковременных нагрузках в древесине возникают преимущественно упругие деформации, которые после разгрузки исчезают. До определенного предела зависимость между напряжениями и деформациями близка к линейной (закон Гука). Основным показателем деформативности служит коэффициент пропорциональности — модуль упругости. Модуль упругости вдоль волокон составляет 12–16 ГПа, что в 20 раз больше, чем поперек волокон. Чем больше модуль упругости, тем более жесткая древесина.

Кроме этого, показателями деформативности служат модуль сдвига и коэффициент поперечной деформации.

Поскольку древесина состоит в основном из полимеров с длинными гибкими цепными молекулами, ее деформативность зависит от продолжительности воздействия нагрузок. Механические свойства древесины, как и других полимеров, изучаются на базе общей науки — реологии. Эта наука рассматривает общие законы деформирования материалов под действием нагрузки с учетом фактора времени. С увеличением длительности действия нагрузки деформации возрастают. При этом значительная часть образующихся деформаций сохраняется после разгрузки (остаточные деформации).

Интересно

Прочность древесины при длительных постоянных нагрузках важно знать в связи с применением ее в строительных конструкциях. Показателем этого свойства является предел длительного сопротивления, который в среднем для всех видов нагрузки составляет примерно 0,5–0,6 величины предела прочности при кратковременных статических испытаниях.

Показателем прочности при переменных (вибрационных) нагрузках является предел выносливости, средняя величина которого составляет примерно 0,2 от статического предела прочности.

При проектировании деревянных конструкций в расчетах используют не пределы прочности малых образцов древесины, а в несколько раз меньшие показатели — расчетные сопротивления. Они учитывают большие размеры элементов конструкции, наличие пороков древесины, длительность действия нагрузки, влажность, температуру и другие факторы.

Ударная вязкость характеризует способность древесины поглощать работу при ударе без разрушения и определяется при испытаниях на изгиб. Ударная вязкость у древесины лиственных пород в среднем в два раза больше, чем у древесины хвойных пород.

Твердость характеризует способность древесины сопротивляться вдавливанию более твердого тела.

Все отечественные породы по твердости торцовой поверхности при влажности древесины 12% делят на три группы:

- Мягкие (твердость 40 Н/мм2 и менее) — сосна, ель, пихта, кедр, ольха, осина, липа, тополь.

- Твердые (41–80 H/мм2) — лиственница, береза, вяз, ильм, бук, клен, груша.

- Очень твердые (более 80 H/мм2) — тис, акация, граб, береза железная, кизил, самшит, фисташка.

Износостойкость — способность древесины сопротивляться износу, т.е. постепенному разрушению ее поверхностных зон при трении. Испытания показали, что износ с боковых поверхностей значительно больше, чем с поверхности торцового разреза. С повышением плотности и твердости древесины износ уменьшается. У влажной древесины износ больше, чем у сухой.

Усилие, необходимое для выдергивания гвоздя, забитого в торец образца, меньше усилия, прилагаемого к гвоздю, забитому поперек волокон. С повышением плотности сопротивление древесины выдергиванию гвоздя или шурупа увеличивается. Усилия необходимые для выдергивания шурупов (при прочих равных условиях), больше, чем для выдергивания гвоздей, так как в этом случае к трению присоединяется сопротивление волокон перерезанию и разрыву.

Технологическая операция гнутья древесины основана на ее способности сравнительно легко деформироваться при действии изгибающих усилий. Способность гнуться выше у кольцесосудистых пород — дуба, ясеня и др., а из рассеяннососудистых — бука; хвойные породы обладают меньшей способностью к загибу. Гнутью подвергают древесину, находящуюся в нагретом и влажном состоянии. Это увеличивает податливость древесины и позволяет вследствие образования замороженных деформаций при последующем охлаждении и сушке под нагрузкой зафиксировать новую форму детали.

Для сравнительной оценки качества древесины используют так называемые удельные характеристики механических свойств, т.е. показатели ее механических свойств, отнесенные к единице плотности.

Удельная прочность при сжатии и статическом изгибе у хвойных пород выше, чем у лиственных. Значительно выше у хвойных пород и удельная жесткость. По остальным свойствам удельные характеристики у древесины лиственных пород выше, чем у хвойных.

Удельные характеристики древесины имеют особое значение, когда от изделия или конструкции требуется высокая прочность при малом весе. Это важно для транспортного машиностроения, авиастроения, судостроения и в других случаях.

Статьи по теме

- Комплексный показатель качества древесины

- Комплексная оценка качества древесины

- Влажность и усушка древесины

- Закладка и таксация пробных площадей

- Качественные показатели древесины для лесопильной и деревообрабатывающей промышленности

- Качественные показатели древесины для использования в целлюлозно-бумажной промышленности

- Биологические повреждения

- Ненормальные отложения в древесине

- Раны стволов

Полезные статьи

Узнайте цену услуг:

Узнай цену консультации

"Да забей ты на эти

дипломы и экзамены!”

(дворник Кузьмич)